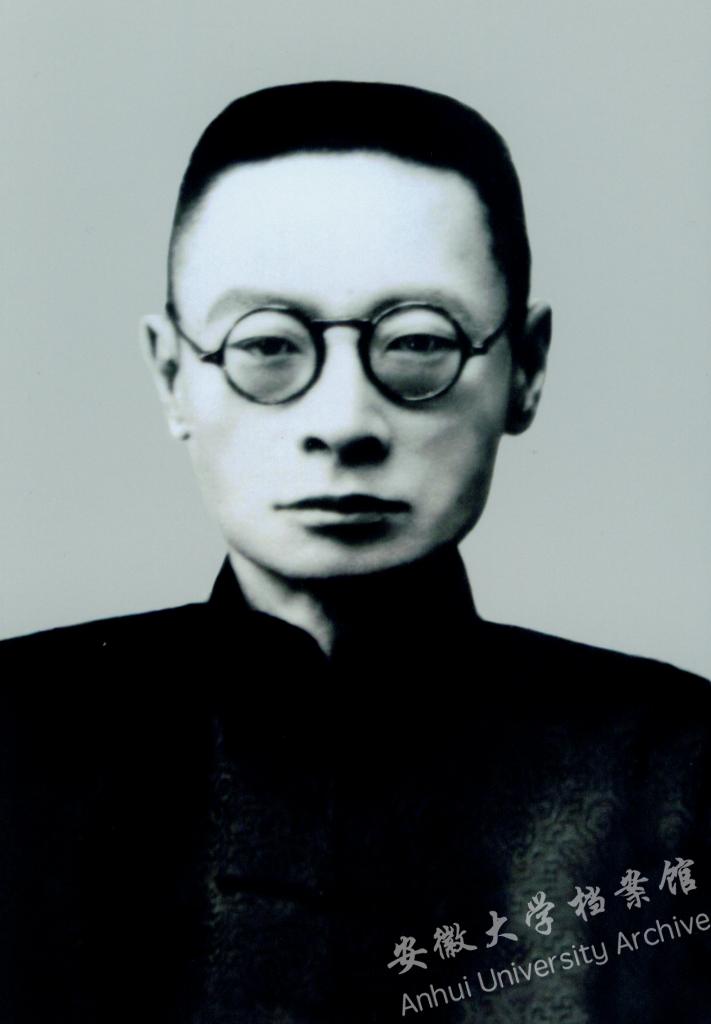

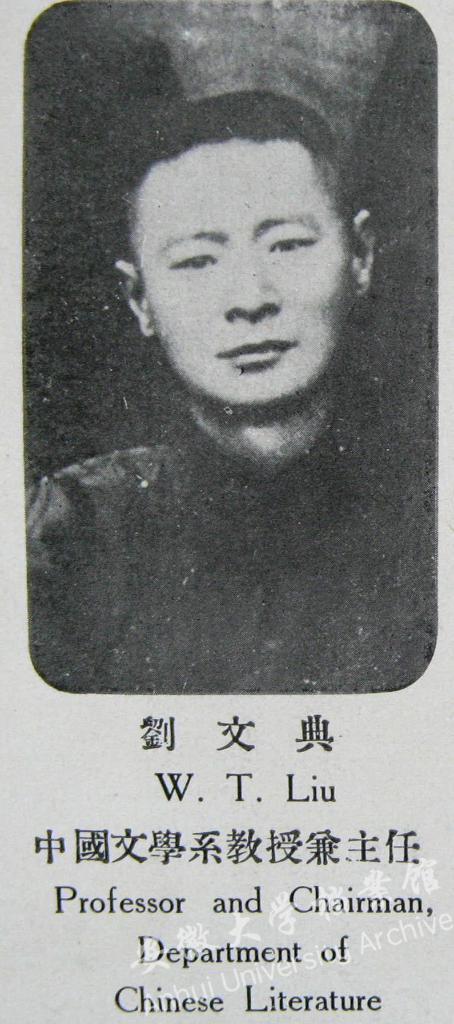

刘文典-人物生平

刘文典,安徽怀宁人。原名文聪,字叔雅。

求学经历

刘文典,原名文骢,字叔雅,曾用名刘天民、刘平子等。1891年(一说1889年)12月生于安徽合肥,幼年读私塾,并随美国基督教会医院教士学英文、生物学,这是他第一遭与西洋文明接触,对近世科学有了初步的认知。1905年,入安徽公学读书,师从陈独秀、刘师培、谢无量等人。陈独秀赞誉他为“三百年中第一个人”,刘师培则将之喊到家中去读书。1908年底,刘文典赴日留学。在此期间,潜心攻读日本丘浅次郎、德国海克尔等生物哲学名家的著作。 1910年,刘文典经人介绍结识章太炎,遂成为章门弟子,随之演习经学、小学。在刘文典的一生中,陈独秀、刘师培与章太炎是对他影响最大的三位老师,为他后来的学术人生奠定了重要的基础。

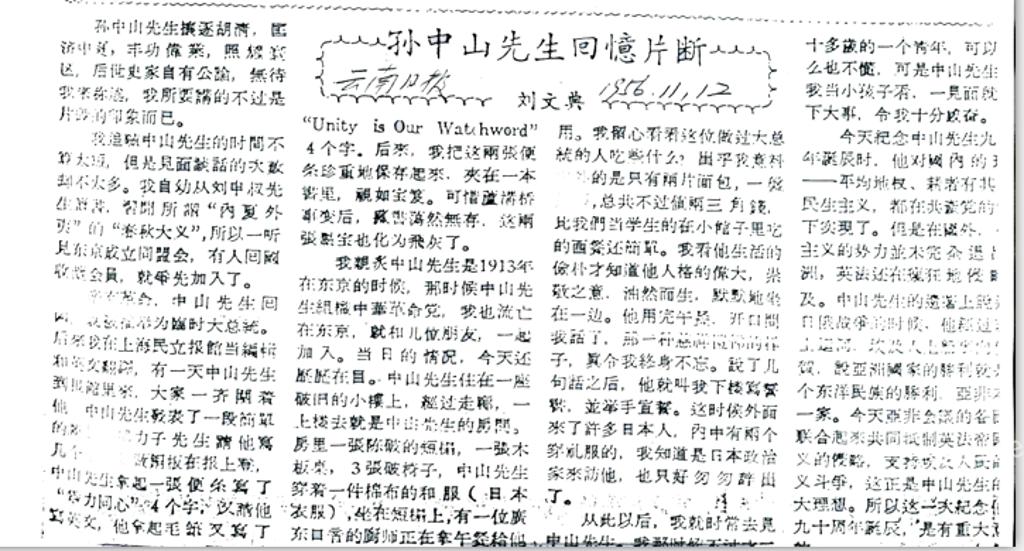

追随孙中山先生

辛亥革命成功后,袁世凯借机攫取政权,并逐步暴露称帝野心,引起宋教仁、范鸿仙、刘文典等革命党人的“口诛笔伐”。1913年8月14日,袁世凯发布临时大总统令,通缉革命党人。9月10日,刘文典避难日本东京,化名“刘平子”,与范鸿仙等人来往密切,继续革命活动。后追随孙中山,加盟中华革命党,任党部英文秘书。 流亡日本期间,革命党人救亡与启蒙并重,一边秘密联络革命事宜,一边通过为报刊撰稿等途径,继续反对复辟帝制,讴歌自由民主。刘文典积极参与其间,为《甲寅》、《青年杂志》、《新中华》等杂志撰稿,译介西方先进思想、政治革新等情形。 1915年9月15日,陈独秀在上海创办《青年杂志》,后改名《新青年》,标志着新文化运动拉开序幕。刘文典系“新青年群体”首批重要作者之一。1915年12月起,刘文典先后在上海《新中华》杂志上发表《英法革政始末》《意大利革政始末》等文,“述列邦之往迹,召吾国之来兹”。

联大风云

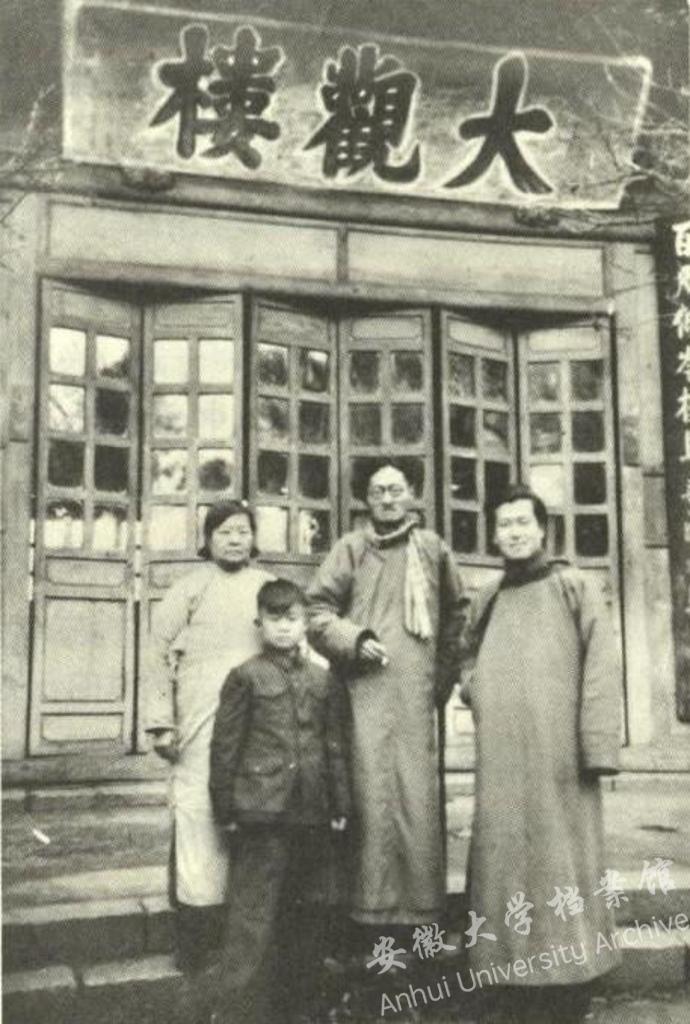

1938年5月22日,在叶企孙等人协助下,受到日本人监视的刘文典经天津、香港、安南(今越南),辗转到达西南联大文学院所在地

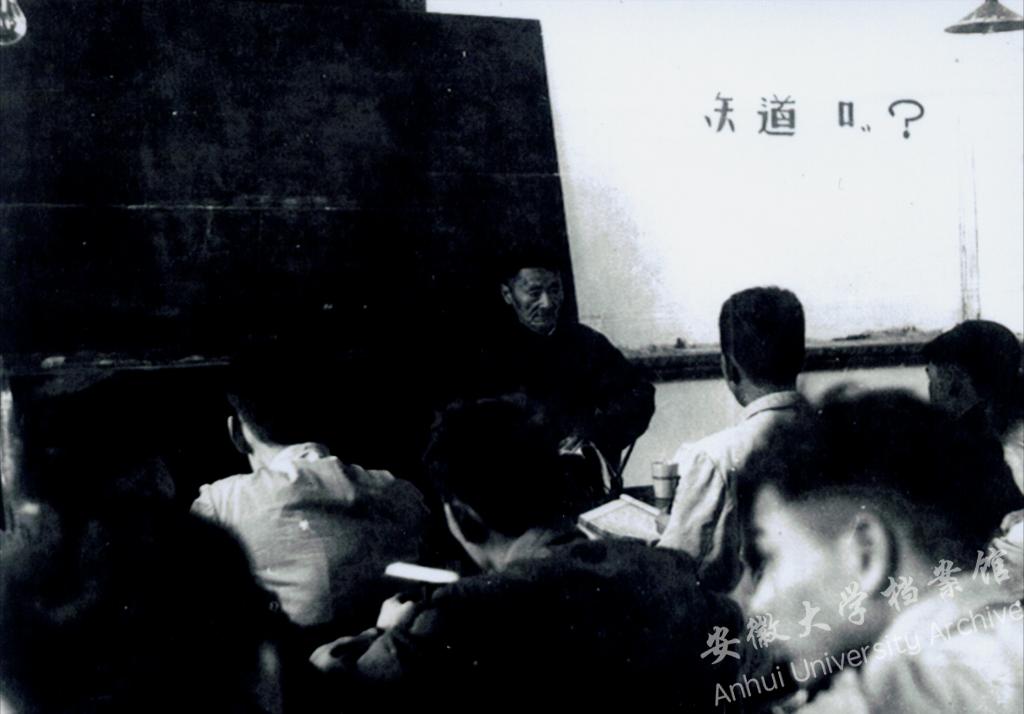

——云南蒙自。1938年8月23日,蒙自分校课程结束,西南联大文法学院师生迁回昆明。刘文典寓所多次被炸,避居乡村,每次入城,徒行数里,备尝艰辛。 在西南联大期间,刘文典先后开设各类课程近十门,包括《庄子》选读、《文选》选读、温飞卿、李商隐诗歌、中国文学批评研究、元遗山研究、吴梅村研究等。课余则投身学术演讲或学术研究,在《庄子》、《大唐西域记》、《慈恩大师传》等著作的校勘方面均有斩获。西南联大曾经兴起过一阵“《红楼》热”,教授们纷纷“开讲《红楼》”,但大家最后公认是刘文典和吴宓讲演得最好,最轰动。

忧国忧民

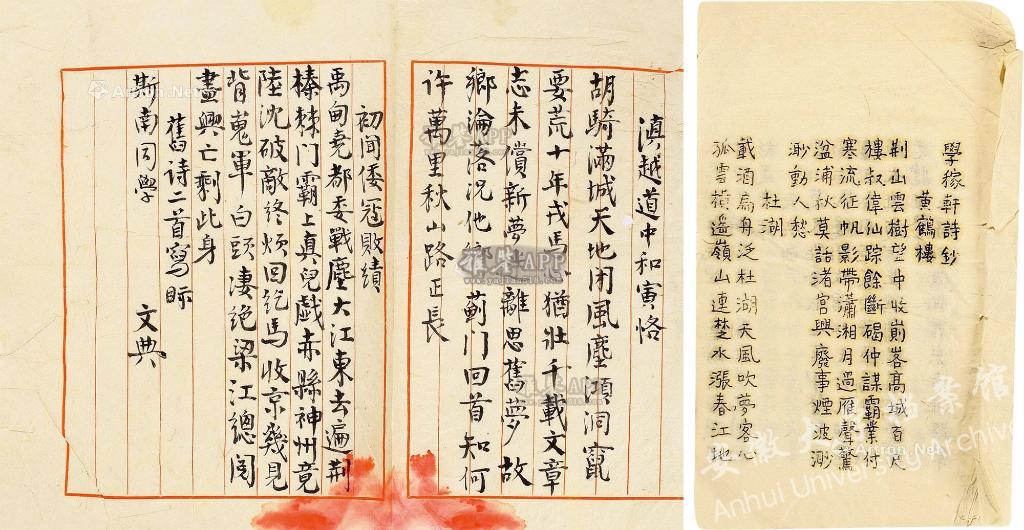

1941年底太平洋战争爆发后,刘文典时刻关注着国内外战事的动态与变化,尤其是对中国军队在物质困乏的情况下“愈战愈强,屡次大捷”倍感振奋。这一时期,刘文典写下了大量讴赞军人或战事的诗词作品,颇为显目。 从1942年10月到1946年5月,云南各类报刊上陆续出现刘文典撰写的政论文章,多为关于日本问题、太平洋战争以及国内局势的观察与思考,坚信“中国必胜”,鼓舞民众士气。1944年3月30日、31日,刘文典在《云南日报》上发表《日本败后我们该怎样对他》一文,主张等日本败后,中国政府一不向日本索要赔款,二不要求日本割地,但是在国家主权、民族大义上,却不能有丝毫的退让,显示出处理战后问题及国际关系的远见卓识。